A los quince años bastante preocupación tiene uno lidiando con la adolescencia como para tener que enfrentarse a complicaciones adicionales. Por lo que sea, decidieron los dioses que a esa edad me viese forzado a abandonar el cálido nido para irme a estudiar a un internado en tierras lejanas.

Aquel tren expreso que se arrastraba lento durante la madrugada me escupió en mi nuevo destino tras una docena de horas descubriendo exóticos olores en compañía de desconocidos en un reducido compartimento de segunda clase: ya sabías cuál era tu sitio.

He perdido la cuenta de las distintas reformas educativas, pero sí recuerdo que entonces —iniciando los ochenta, cuando la palabra SIDA era aún tan desconocida como COVID-19— se estudiaba lo que se denominaba BUP; yo cursaría el segundo curso de aquel Bachillerato Unificado Polivalente..

Teníamos una asignatura llamada Latín.

—¿Quién nos da Latín? —preguntó un veterano con el miedo esbozado en su rostro.

—¡Uf, nos ha tocado La Tapona!

El mote no era excesivamente ingenioso: le venía por su complexión física —bajita y gorda— pero el verdadero problema era el miedo que infundía en los alumnos. Pronto pude sentirlo en primera persona del singular. Más que clases educativas aquello parecían interrogatorios de la Gestapo en los que vivías en un continuo estrés por si no sabías declinar correctamente algún sustantivo o conjugar un verbo, nadie se libraba de las preguntas sorpresa ni de los irónicos comentarios hirientes si fallabas.

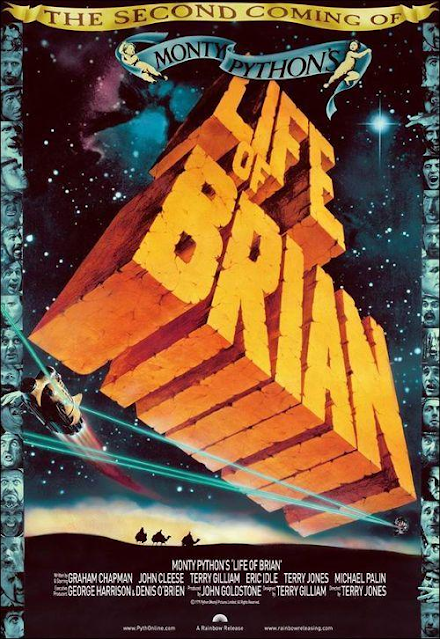

Años después, cuando vi la película La vida de Brian me dio un ataque de risa en la mítica escena en la que un guardia romano sorprende al protagonista haciendo pintadas en un edificio y en vez de detenerlo lo regaña y le tira de las orejas porque había escrito incorrectamente: "Romanos fuera". Me recordó a La Tapona.

En aquel curso, sintiéndome abandonado en un lugar lejano e inhóspito, tiré de rebeldía juvenil y me refugié en las novelas de evasión. Como solía decirse de los malos estudiantes: suspendí hasta el recreo.

Al año siguiente a mis traumas antiguos sumé uno nuevo: el estigma del repetidor, pero —sabedor de que si volvía a repetir me expulsarían— no comencé el curso tan desanimado.

Entonces era yo el veterano que le preguntó a un compañero:

—¿Quién nos da Latín?

—Un profe nuevo, viene de fuera, ni idea.

Me alegré, porque no era partidario del más vale malo conocido y sí del hemos venido a jugar.

Llegó a clase con la máxima expectación entre el alumnado por ver qué nos esperaba. Por la puerta apareció un individuo delgado, bajito, con el pelo muy corto y algo escaso, con pinta de curilla y sin embargo con cara de buena gente. Lo primero que hizo fue decir que no tuviéramos miedo de la asignatura porque era apasionante y lo íbamos a pasar muy bien aprendiendo. Además nos contó que era nuestro tutor y que podíamos contar con él para lo que quisiéramos. ¡Y no era mentira!

En solo unos meses don Manuel Olea consiguió que esa clase que el año anterior me resultaba odiosa me pareciera agradable y que disfrutase traduciendo a los clásicos. El Latín, que era el "coco" para los infortunados alumnos de La Tapona, era una asignatura agradable con don Manuel.

Cuando alguien llegaba tarde a clase en vez de regañarlo le pedía que pidiera permiso para entrar en latín:

—Patetne aditus? —decíamos.

—Recta introea —respondía sonriente.

Siendo yo elegido como director de la revista literaria del instituto él se ofreció a ayudarme y cuando le presenté las primeras ideas y bocetos me dio un gran consejo: la gente está más cómoda leyendo líneas cortas, por eso los periódicos publican en varias columnas. Entonces decidimos que nuestra revista en formato A4 se editaría en dos columnas, lo que la hizo mucho más vistosa y atractiva.

Un día se jugó un partido de fútbol sala de profesores contra alumnos. Nuestro tutor no era diestro con el balón en los pies, pero se le veía asfixiado al pobre. Un alumno le dio una patada en un lance del juego y era tal el cariño que suscitaba que el alumno fue abucheado por nosotros, sus compañeros.En clase nos burlamos cariñosamente de su escasa habilidad balompédica:

—Sé que juego mal, por eso me esfuerzo mucho en correr a atacar y defender, para suplir con entrega mi impericia.

Un día no pudo atendernos para una reunión de la revista y nos invitó a ir a su casa el sábado por la mañana. Los tres alumnos que llevábamos el peso principal de la publicación fuimos allí y nos sorprendió comprobar que vivía muy humildemente con su mujer y un montón de hijos y que trabajaba en un pequeño rinconcito sobre una mesita redonda (me recordó un poco a Antonio Gamboa).

Un par de años después obtuvo otro destino y se marchó, pero dejó su huella.

A mediados de los noventa coincidimos cuatro amigos que habíamos sido alumnos de don Manuel y nos enteramos de que estaba de director en un instituto en Coín y decidimos ir a visitarlo.

—¿Pero cómo vamos a encontrarlo en un fin de semana? —objetó una de las compañeras.

—¡Seguro que lo conocen!

Efectivamente: nada más llegar al pueblo, al primero que le preguntamos por el director del instituto nos indicó dónde vivía. Qué ilusión nos hizo volver a verlo, estaba igual de afable y sonriente, se notaba que se alegraba sinceramente de vernos.

No lo entretuvimos mucho porque es un hombre muy ocupado, pero pasamos algo más de una hora agradable poniéndonos al día.

Me trasladé por trabajo muy lejos de allí y no volví a saber de él hasta que en 2003 —inesperadamente— lo reconocí en las noticias en la televisión.

Fue un suceso que entonces impactó a España: el asesinato de la joven Sonia Carabantes, que estudiaba en el instituto que dirigía don Manuel.

Aquel terrible crimen había dejado trastornados a sus compañeros de instituto… se puede uno imaginar la magnitud del alcance emocional para los chavales, pero supe que don Manuel era la persona más apropiada para gestionar un hecho tan brutal y desconcertante.